スカルパ三角という言葉をご存知ですか?

股関節の解剖を習う人にとっては必ず覚える必要があるスカルパ三角について本日はご紹介します。

スカルパ三角。医療人ではない人にとっとは、馴染みのない言葉だと思います。

私もこの世界に入る前には知りませんでした。

スカルパ三角には重要な血管や神経が通りますので、臨床上その場所を知っておくことは大変意味があります。

スカルパ三角を構成するのは?

スカルパ三角は別名「大腿三角」とも呼ばれ、その名の通り大腿部にある三角のことを言います。

三角ということは3つの辺があるといことですよね?ではその3つが何かということです。

スカルパ三角を構成する3つの辺は長内転筋、縫工筋、鼠径靭帯(そけいじんたい)の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう

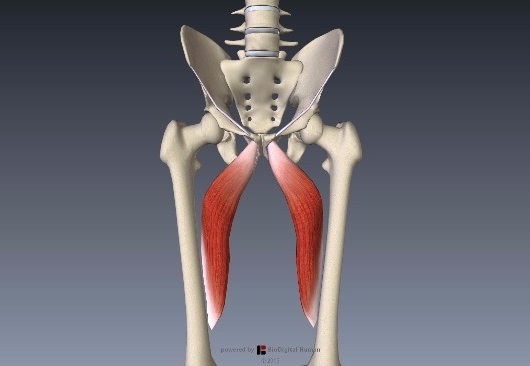

長内転筋

長内転筋は股関節の内転筋のひとつで、恥骨から大腿粗線に伸びる長い筋肉です。

内転筋についてはこちらで詳しく解説しています。

関連記事

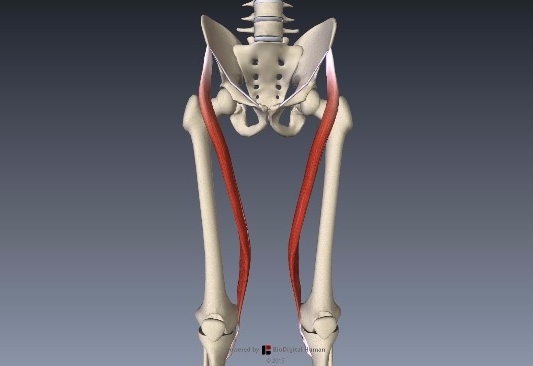

縫工筋

縫工筋は大腿部の前面を外側から内側に斜め伸びる筋肉で、起始は上前腸骨棘、停止は脛骨内側面上部です。

縫工筋は股関節の屈曲、外転、外旋の補助筋として働くことが多いです。

関連記事

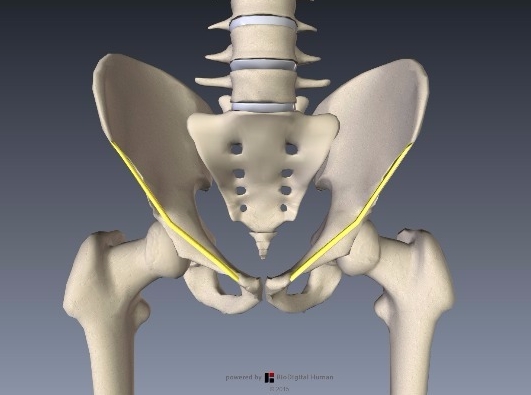

鼠径靭帯

鼠径靭帯はその名の通り鼠径部にある靭帯です。

分かりやすくするために色を着けました。

鼠径部とはビートたけしさんのギャグの「コマネチ!」でたけしさんが両手で斜めになぞっているあたりで、解剖学的にいうと上前腸骨棘と恥骨の上縁を結んでいます。

『靭帯』という名前ですが、腸骨大腿靭帯や坐骨大腿靭帯のように、いわゆる命綱の役割はしません。

「命綱?」となって人はこちらを参照してください。

関連記事

スポンサーリンク

スカルパ三角の覚え方

スカルパの覚え方は、専門学校時代に同級生のMさんが発明したこれです。

「長男転勤、ほー、そうけー」

長男転勤:長内転筋

ほー:縫工筋

そうけー:鼠径靭帯

関西弁ではない人にはちょっと親しみにくいかもしれませんが、私はこれで一発え覚えました。

覚えやすければぜひ使ってください。

スポンサーリンク

スカルパ三角の臨床的意義

ではなぜスカルパ三角は臨床上、重要な部位なのでしょうか。

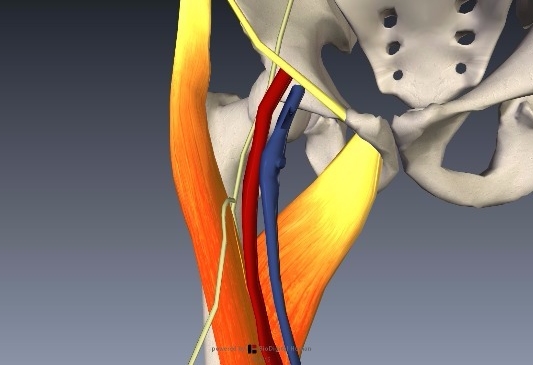

それは下肢にいく主要な血管(大腿動脈、大腿静脈)や神経(大腿神経)が通るからです。

イラストで確認してみましょう。

スカルパ三角には内側から大腿静脈、大腿動脈、大腿神経が通ります。

たとえば心臓などのカテーテル検査や治療を下肢から行います。

あと一般の方にも関係することでいえば、下肢をケガをして大量の出血がある場合、スカルパ三角部分の大腿動脈を圧迫止血します。

スポンサーリンク

まとめ

スカルパ三角について詳しく見てきました。

あまり聞き慣れないスカルパ三角ですが、臨床では重要な意味があります。

医療従事者だけでなく一般の方も知っておくと便利ですよ。